Beschreibung

Die römisch-katholische Kirche St. Dionysius in Thülen, deren Bau bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht, ist der älteste Kirchenbau in Brilon. Über die Meldefunktion unserer Webseite spuren-sichtbar-machen.de erhielten wir Hinweise auf judenfeindliche Darstellungen in den Kreuzwegbildern der Kirche. Eine Besichtigung vor Ort ergab, dass sich zusätzlich zu diesen Darstellungen weitere aus einer antisemitismus- und rassismuskritischen Perspektive problematische Elemente finden lassen.

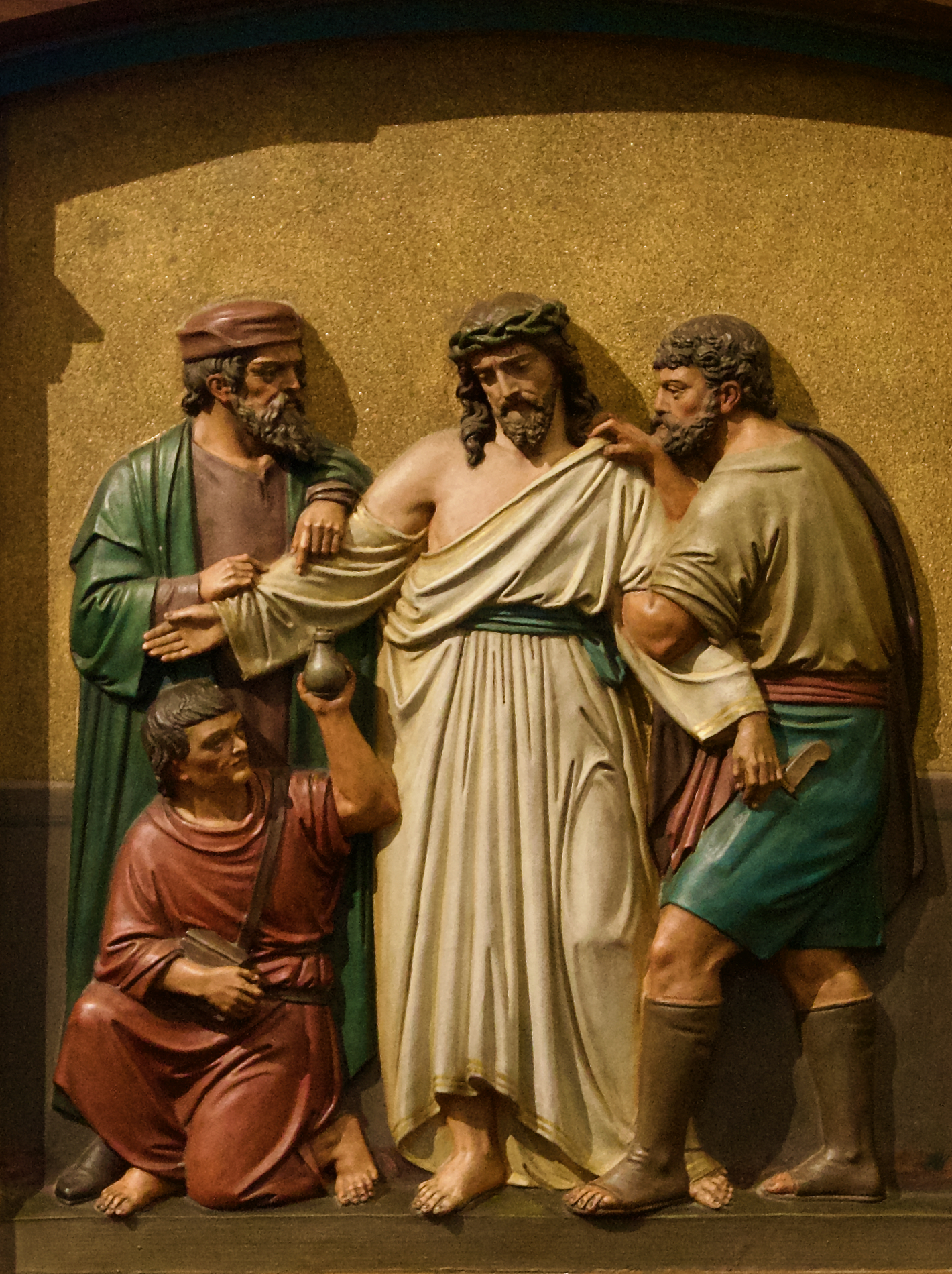

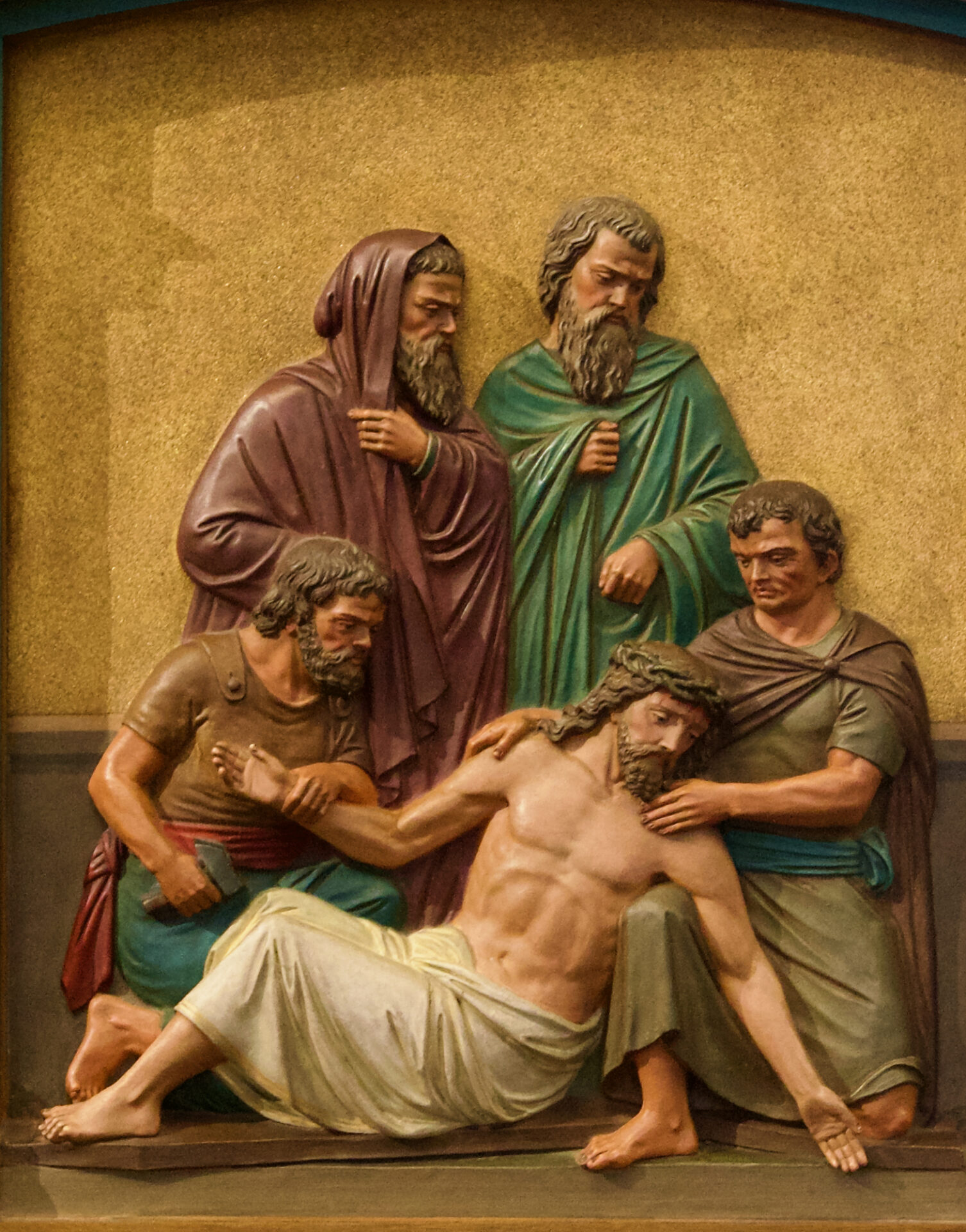

Auf dem ersten Bild des Kreuzweges wird der Palast des römischen Statthalters Pontius Pilatus dargestellt. Die Szene, die ausschließlich im Matthäusevangelium beschrieben wird, zeigt Pilatus, wie er symbolisch seine Hände in Unschuld wäscht1, während ein Soldat Jesus abführt. Der sogenannte „Blutfluch“2 folgt in direktem Anschluss und macht die jüdischen Zeitgenossen Jesu sowie deren Nachkommen für das römische Urteil verantwortlich. Im Kreuzweg ist im weiteren Verlauf nur noch ein eindeutig römischer Soldat abgebildet. Stattdessen lassen Kleidung und Insignien anderer Figuren darauf schließen, dass jüdische Würdenträger die Kreuzigung überwacht hätten. Dies erweckt den Eindruck, dass die Verantwortung für die Hinrichtung Jesu auf jüdische Akteure übertragen wird.

Diese Verschiebung der Schuld begann bereits während der Entstehung der Evangelien und führte zur sogenannten Gottesmordlegende. Ein prägnantes Beispiel findet sich bei Bischof Melito von Sardes, der um 160 n. Chr. in einer Predigt die Juden beschuldigte, den „Herrn“ getötet zu haben. Diese Erzählung fand bei weiteren Kirchenvätern wie Origenes, Ephraem dem Syrer und Tertullian Verbreitung. Die Gottesmordlegende diente über Jahrhunderte hinweg als Basis für antijüdische Einstellungen und wurde auch zur Legitimation von Verbrechen bis hin zur Shoah herangezogen. Noch 2012 gaben in einer Umfrage in zehn europäischen Ländern durchschnittlich 22 % der Befragten an, sie glaubten, dass „die Juden“ Jesus Christus getötet hätten.3

Ein weiteres auffälliges Element in der Kirche ist der Hochaltar, der um 1850 aus dem Zisterzienserkloster Welver bei Soest erworben wurde. Das Altarbild zeigt die Abnahme Jesu vom Kreuz. Auf der rechten Seite des Gemäldes befindet sich eine Figur mit roter Kappe und rotem Umhang, deren Darstellung auf stereotype und widerlegte physiognomische Merkmale zurückgreift, die Jüdinnen und Juden diskriminierend hervorheben. Solche Merkmale, wie gebogene Nasen oder wulstige Gesichter, wurden bereits durch Forschungen von Rudolf Virchow (1886) und Maurice Fishberg (1913) widerlegt, sind jedoch ein zentraler Bestandteil antisemitischer Bildsprache, die bis heute fortbesteht.4 Damit einher gehen rassistische Unterstellungen gegenüber Jüdinnen:Juden wie Hinterlistigkeit, Verschlagenheit, Triebhaftigkeit, Unbelehrbarkeit und das Wirken im Verborgenen.

Schließlich fiel vor Ort eine Spendendose vor der Krippe auf, die eine kniende Schwarze Figur zeigt. Die Darstellung erinnert an koloniale Missionierungsdarstellungen und reproduziert rassistische Stereotype. Eine weitergehende Analyse dieser Problematik findet sich in unserem Kontextbereich: Reproduktion rassistischer Stereotypen gegenüber Schwarzen als Nebenbefund bei Sichtung judenfeindlicher Darstellungen

All diese Elemente verdeutlichen, wie tief antisemitische und rassistische Stereotype in historischen und künstlerischen Darstellungen verankert sind und wie wichtig es ist, diese kritisch zu reflektieren, um ein diskriminierungsfreies Miteinander zu fördern.

Eine ausführliche Darstellung der Entstehung und Entwicklung der Gottesmordlegende von der Zeit der Entstehung des neuen Testaments bis ins 20. Jahrhundert ist hier zu finden: Die Gottesmordlegende – Grundlage für judenfeindliche Passionsdarstellungen über Jahrhunderte

Fußnoten

1 vgl. Matthäus 27,24; dieser Ritus bezieht sich auf 5.Mose 21,6-9

2 vgl. Matthäus 27,25

3 vgl. Tarach, Tilman (2022): Teuflische Allmacht, Über die verleugneten Wurzeln des modernen Antisemitismus und Antizionismus, Berlin, Seite 52

4 vgl. Schäfer, Julia (14.9.2004): Der antisemitische Stereotyp, Über die Tradition des visuellen „Judenbildes“ in der deutschsprachigen Propaganda, in: Zukunft braucht Erinnerung, in: https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/der-antisemitische-stereotyp/, Stand: 29.1.2025