Beschreibung

Der Innenhof des Kreuzgangs am Hohen Dom zu Paderborn ist durch das berühmte Dreihasenfenster bekannt, doch während dieses als Wahrzeichen der Stadt regelmäßig Aufmerksamkeit erhält, bleiben die Kreuzwegreliefs, welche sich im Kreuzgang um das Fenster herum befinden, mit ihren judenfeindlichen Bildbotschaften weitgehend unbeachtet. Dabei prägen sie seit Generationen die Wahrnehmung von Passant:innen, Gläubigen und Tourist:innen – und reproduzieren antijüdische Stereotype, die historisch tief verwurzelt und in ihrer Wirkung bis heute problematisch sind.

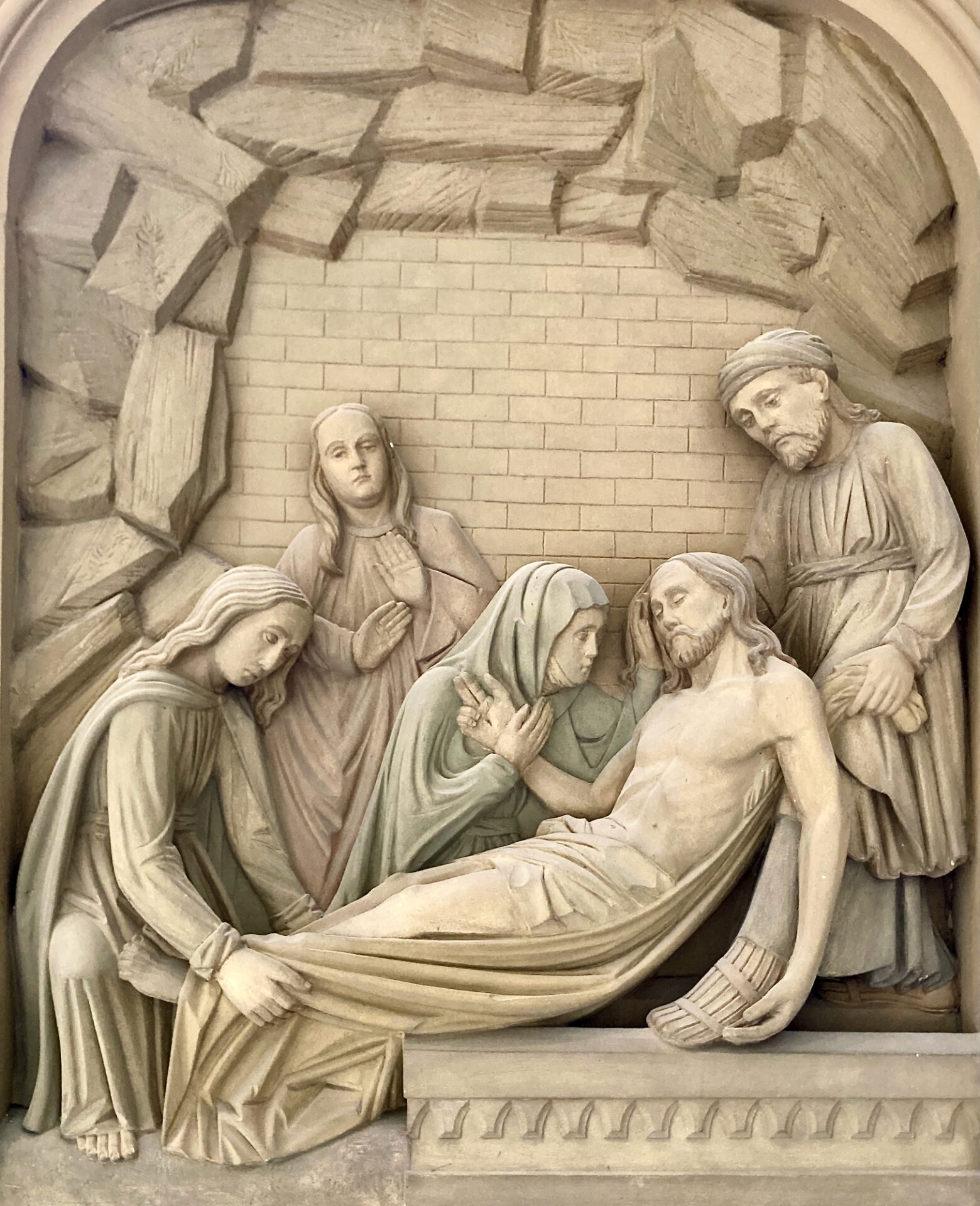

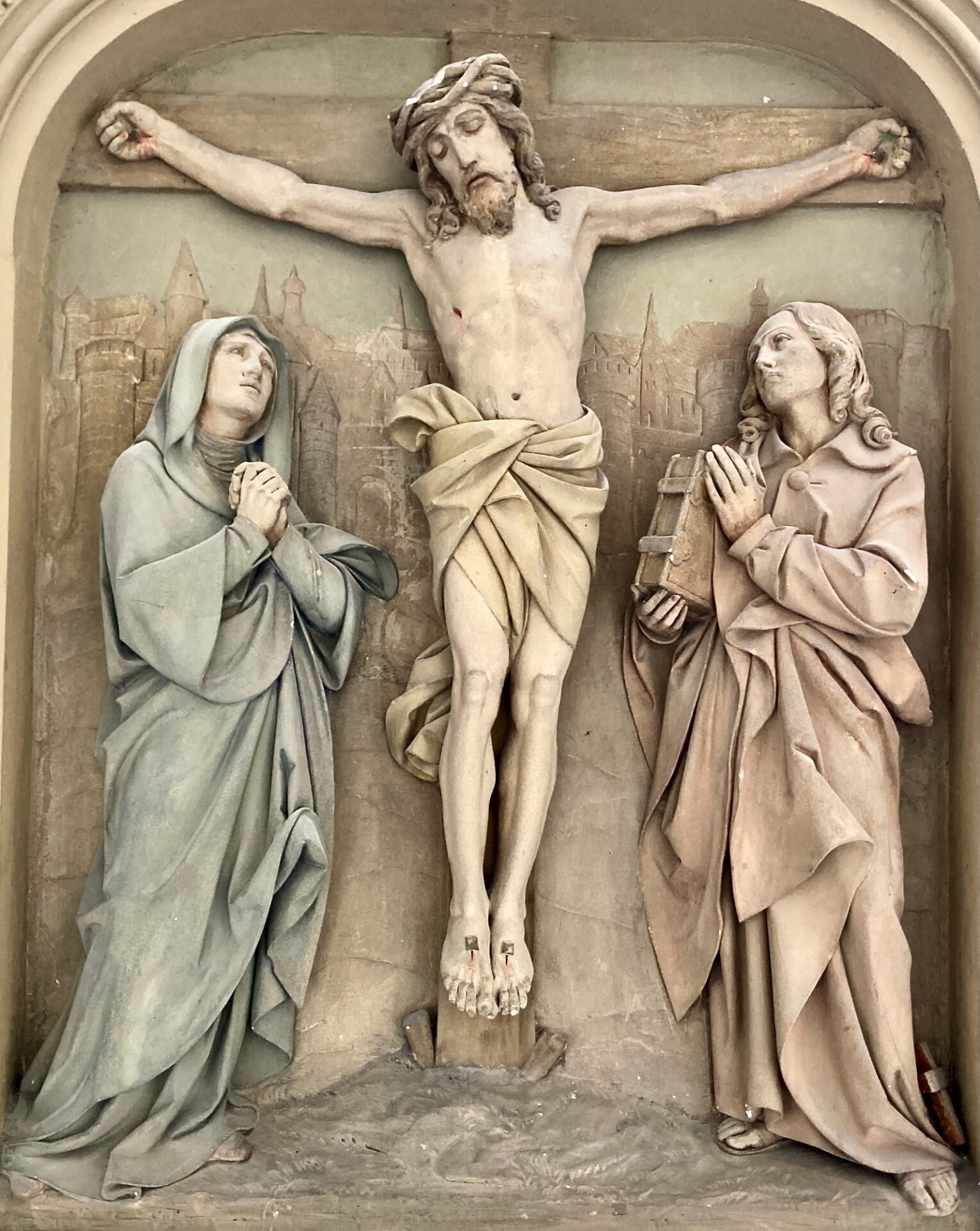

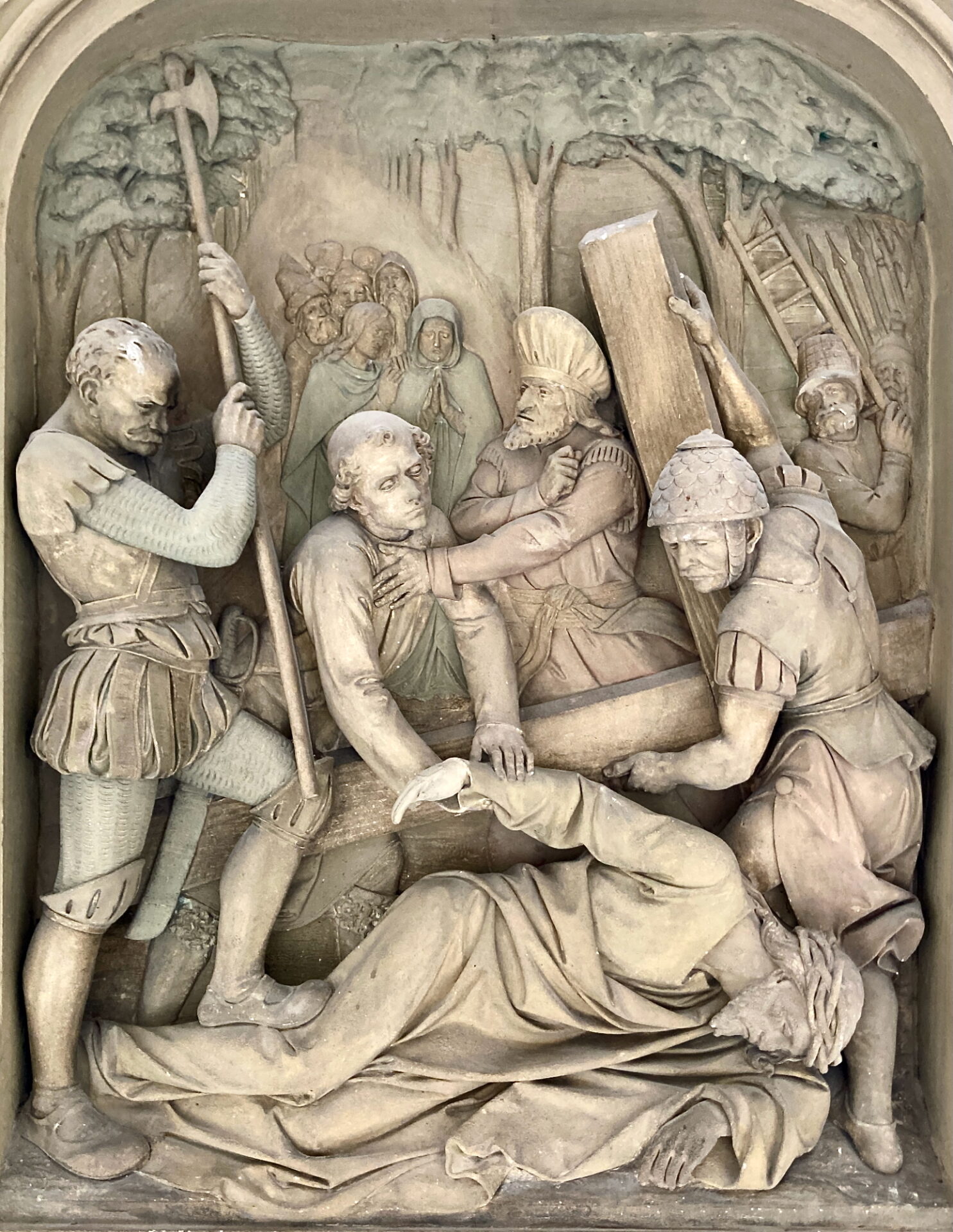

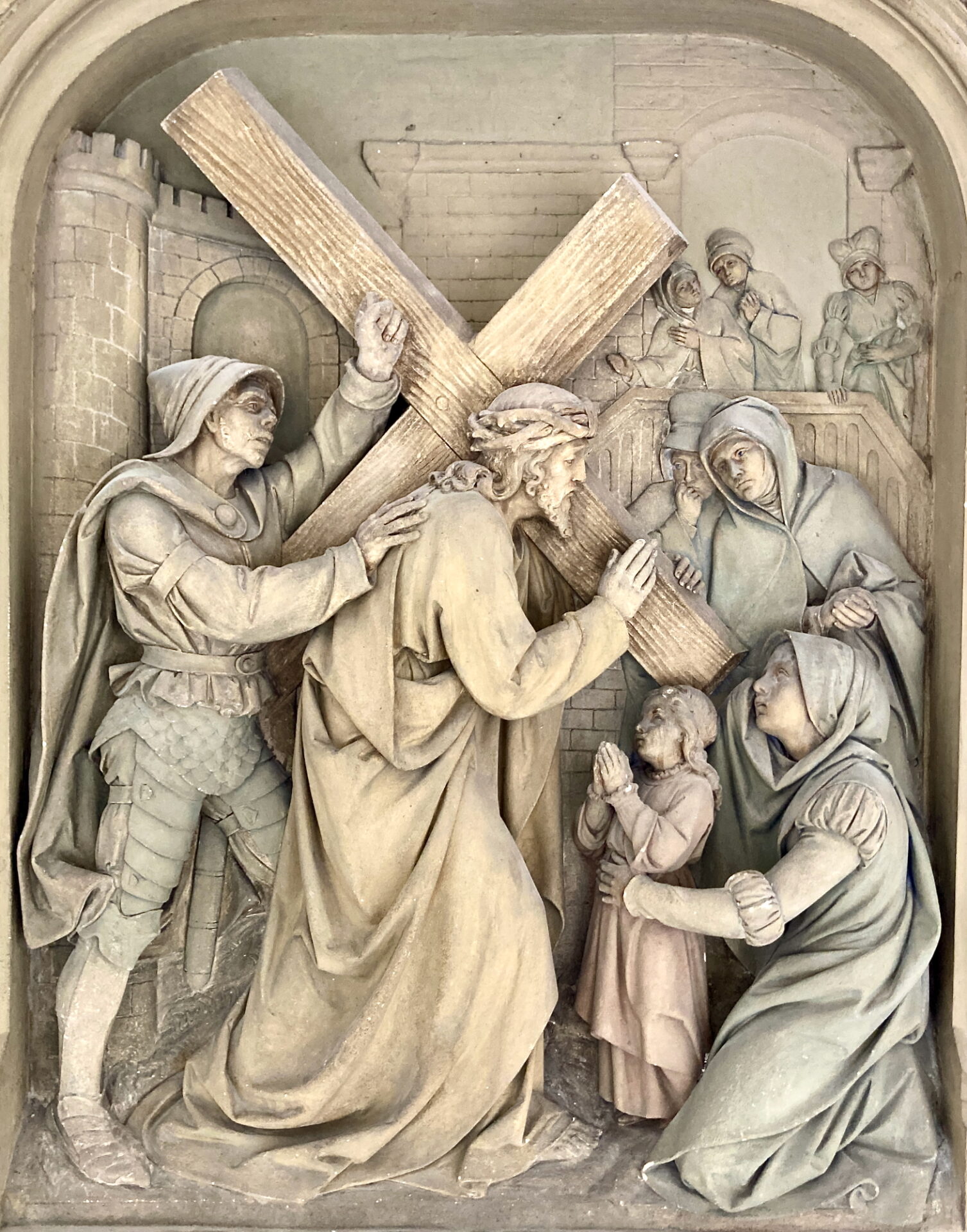

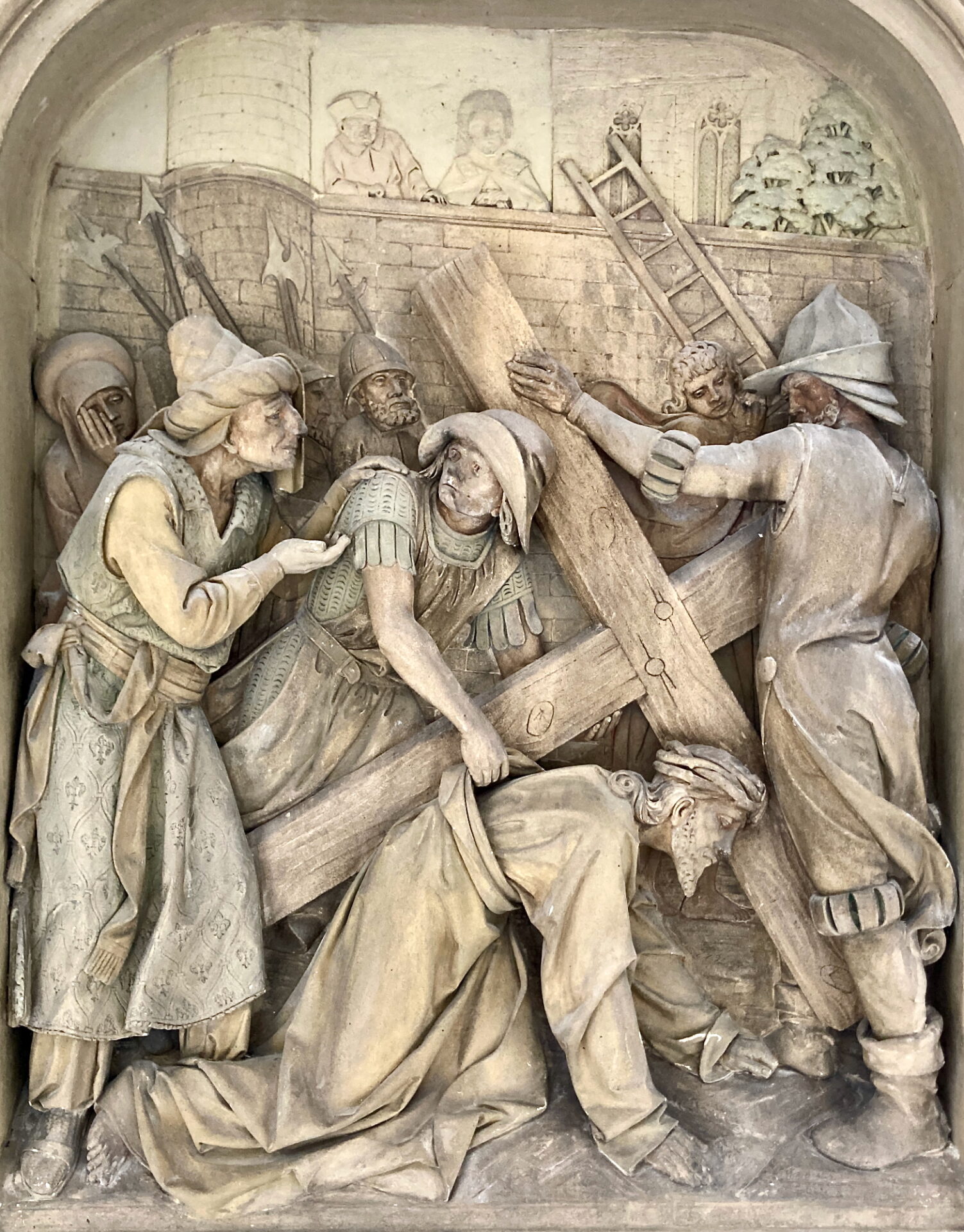

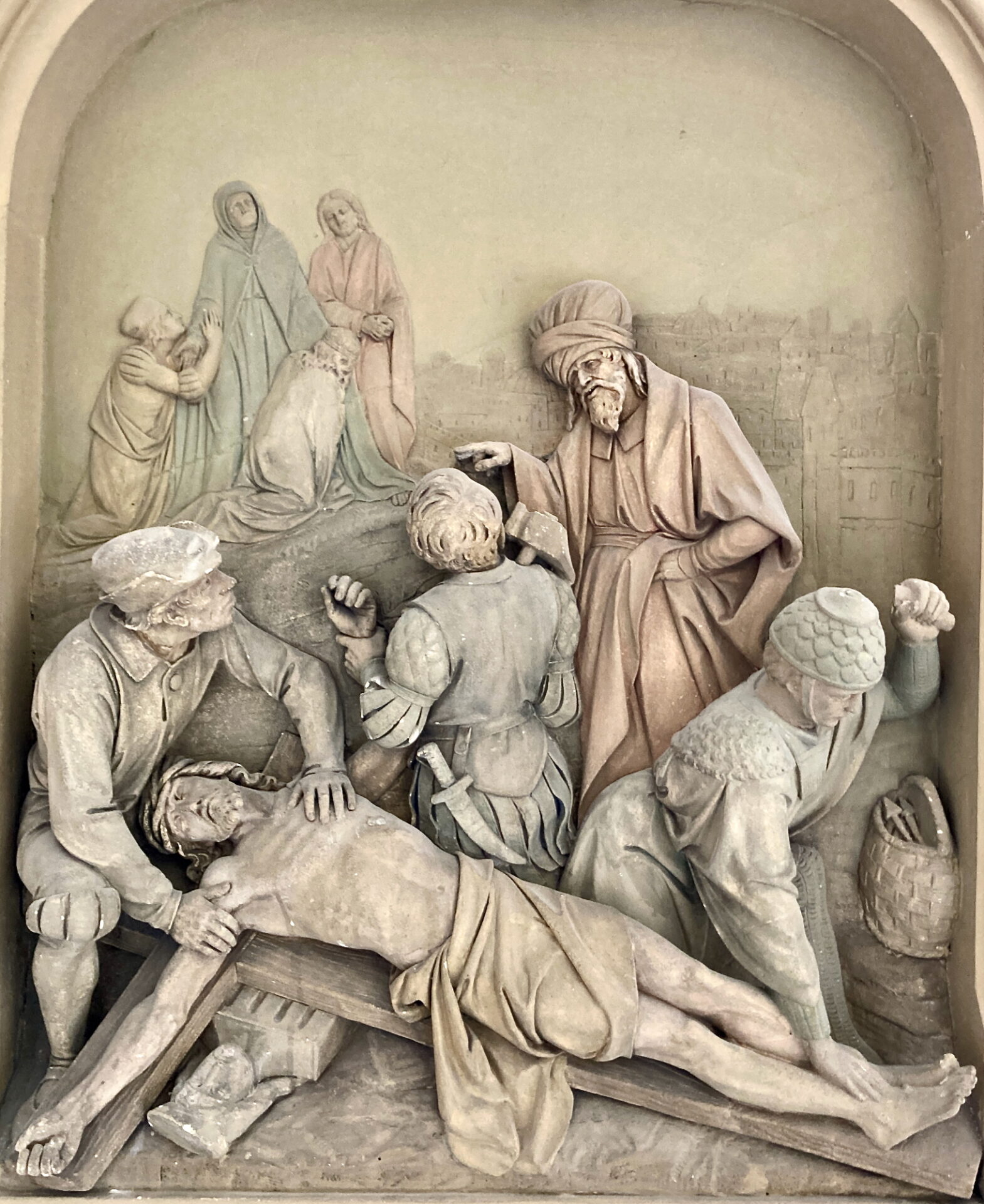

Diese Kreuzwegstationen wurden 1893 in der Werkstatt von Anton Mormann in Wiedenbrück gefertigt. Sie sind eine Stiftung des katholischen Adels aus dem Bistum Paderborn und wurden zum Gedenken an im Kreuzgang bestattete Vorfahren errichtet. Die Darstellungen basieren auf einem in der Werkstatt Mormanns entwickelten Grundentwurf, der in zahlreichen Kirchen verwendet wurde – unter anderem in der röm.-kath. Kirche St. Kilian in Büren (Brenken) – und in dem sich stets dieselben stereotypen Figuren mit jüdischen Menschen unterstellten Zügen finden.

Bei der Gestaltung der Reliefs greift der Urheber auf vermeintliche physiognomische Merkmale zurück, die sich schon in der Renaissance nachweisen lassen und seit dem späten 18. Jahrhundert zur rassistischen Abgrenzung von Jüdinnen und Juden genutzt wurden. Dazu zählen unter anderem gebogene Nasen, ein geringer Augenabstand und markante Gesichtszüge.1 Dies geht einher mit rassistischen Unterstellungen gegenüber Jüdinnen und Juden wie Hinterlistigkeit, Verschlagenheit, Triebhaftigkeit, Unbelehrbarkeit und dem vermeintlichen Wirken im Verborgenen. Solche Merkmale sind bis heute im zeitgenössischen Antisemitismus präsent und werden besonders deutlich, wenn sie im direkten Vergleich zu tatsächlich oder vermeintlich nicht-jüdischen Protagonisten auf den Kreuzwegstationen dargestellt werden.

Die erste Station zeigt Jesus vor Pontius Pilatus. Neben dem römischen Statthalter, der sich – wie im Matthäusevangelium beschrieben – die Hände in Unschuld wäscht2, sind ein junger Mensch mit Waschschüssel, ein römischer Soldat und Jesus selbst dargestellt. Auffällig ist eine weitere Figur hinter Pilatus, die ihm ins Ohr flüstert. Diese Person trägt typische Merkmale judenfeindlicher Stereotypisierung und vermittelt damit die Vorstellung, dass nicht Rom, sondern „die Juden“ hinter dem Todesurteil gegen Jesus stünden. Diese Bildsprache stützt den sogenannten Gottesmordmythos – eine Erzähltradition, die schon in den frühesten Jahrhunderten des Christentums entstand und Jüdinnen und Juden kollektive Schuld an der Kreuzigung Jesu zuschreibt.

Diese Vorstellung findet sich unter anderem in der Passionspredigt des Bischofs Melito von Sardes aus dem 2. Jahrhundert, in der es heißt: „Getötet hast du den Herrn inmitten Jerusalems! […] Der Gott ist getötet worden; der König Israels ist beseitigt worden von Israels Hand. Oh, welch unerhörter Mord!“3 Viele Kirchenväter wie Origenes, Tertullian oder Hieronymus übernahmen diese Sichtweise und trugen so zur langfristigen Verankerung antijüdischer Narrative im christlichen Denken bei.

Auch andere Stationen des Kreuzwegs im Domkreuzgang zeigen vergleichbare Bildbotschaften. Es tauchen immer wieder Personen auf, die durch Kleidung, Barttracht und Kopfbedeckung als „orientalisch“ und damit – im damaligen Bildverständnis – als jüdisch markiert sind. Diese Figuren beobachten das Geschehen oder treten sogar mit römischen Soldaten in Kontakt. Die plastische Gestaltung der Szenen legt nahe, dass sie Einfluss auf das Handeln der Soldaten nehmen. Diese Konstruktion eines hintergründigen jüdischen Einflusses verstärkt die judenfeindliche Deutung der Passion und macht die Kreuzwegstationen zu einem Ort fortwährender Diskriminierung.

Dass diese Bilder aus einer Zeit stammen, in der katholische Milieus – unter dem Eindruck des Kulturkampfs – auch antipreußische Elemente in religiöse Kunst einfließen ließen, ist historisch nachvollziehbar. Doch die Gleichsetzung dieser Stereotype mit der Darstellung jüdischer Menschen ist aus diskriminierungskritischer Perspektive unzulässig. Während nicht-jüdische Preuß:innen nie systematisch verfolgt wurden, waren Jüdinnen und Juden über Jahrhunderte von Ausgrenzung, Verfolgung und Gewalt betroffen. Die Kreuzwegreliefs im Paderborner Domkreuzgang stehen für eine lange Tradition christlicher Judenfeindschaft, die sich über theologische, liturgische und künstlerische Mittel Bahn brach.

Bei unserer Besichtigung vor Ort konnten wir keine Hinweise auf eine Kontextualisierung dieser Darstellungen finden. Eine solche sei jedoch – so wurde uns mitgeteilt – in Planung. Es bleibt zu hoffen, dass diese nicht nur die historischen Hintergründe transparent macht, sondern auch die Wirkungsgeschichte dieser Bildwelten kritisch reflektiert und so einen Beitrag zur notwendigen Auseinandersetzung mit christlichem Antijudaismus leistet.

Besonderer Dank gilt Herrn Holger Kempkens (Direktor des Erzbischöflichen Diözesanmuseums Paderborn) für seine fachkundige Unterstützung bei der kunsthistorischen Einordnung und Datierung der Reliefs.

Der Beitrag “Die Gottesmordlegende: Grundlage für judenfeindliche Passionsdarstellungen über Jahrhunderte” in unserem Kontextbereich stellt die Ursprünge und Entwicklungen der Gottesmordlegende ausführlich dar.

Fußnoten

1 vgl. Schäfer, Julia (14.9.2004): Der antisemitische Stereotyp, Über die Tradition des visuellen „Judenbildes“ in der deutschsprachigen Propaganda, in: Zukunft braucht Erinnerung, https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/der-antisemitische-stereotyp/, Stand: 25.3.2025

2 vgl. Matthäus 27,24

3 zitiert nach: Rohrbacher, Stefan; Schmidt, Michael (1991): Judenbilder, Reinbek, S. 222