Beschreibung

In der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Antonius von Padua in Bad Wünnenberg befinden sich Kreuzwegbilder, deren bildliche Gestaltung judenfeindliche Symbolik transportiert. Die Saalkirche, deren heutiger Bau zwischen 1678 und 1679 entstand, blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins 9. Jahrhundert reicht. Wann genau die Kreuzwegbilder entstanden und wer ihr Urheber war, ist nicht bekannt. Die judenfeindliche Bildsprache dieser Darstellungen ist jedoch bis heute von Bedeutung.

Das erste Bild der Kreuzwegstationen zeigt eine Szene im Palast des römischen Statthalters Pontius Pilatus: Dieser wäscht seine Hände in Unschuld.1 Im Vordergrund führt ein römischer Soldat Jesus von Nazareth ab. Auffällig ist eine Figur hinter dem Soldaten, deren Gesichtszüge nahezu identisch mit der des römischen Soldaten sind, die jedoch durch einen Turban als jüdisch markiert ist. Die Physiognomie dieser beiden Figuren greift klassische antisemitische Stereotype auf: gebogene Nase, wulstige Augenbrauen, hervortretende Augen. Diese Merkmale heben sich deutlich von jenen anderer abgebildeter Personen wie Pilatus oder dem Knaben mit der Waschschüssel ab und gehen einher mit Unterstellungen wie Verschlagenheit, Grausamkeit, Hinterlist und Unmenschlichkeit. Der Eindruck entsteht, nicht die römische Besatzungsmacht, sondern „die Juden“ seien die wahren Drahtzieher hinter Jesu Tod. Damit wird eine Bildbotschaft vermittelt, die den sogenannten Gottesmordmythos reproduziert – die kollektive Schuldzuschreibung an das jüdische Volk für die Kreuzigung Jesu.

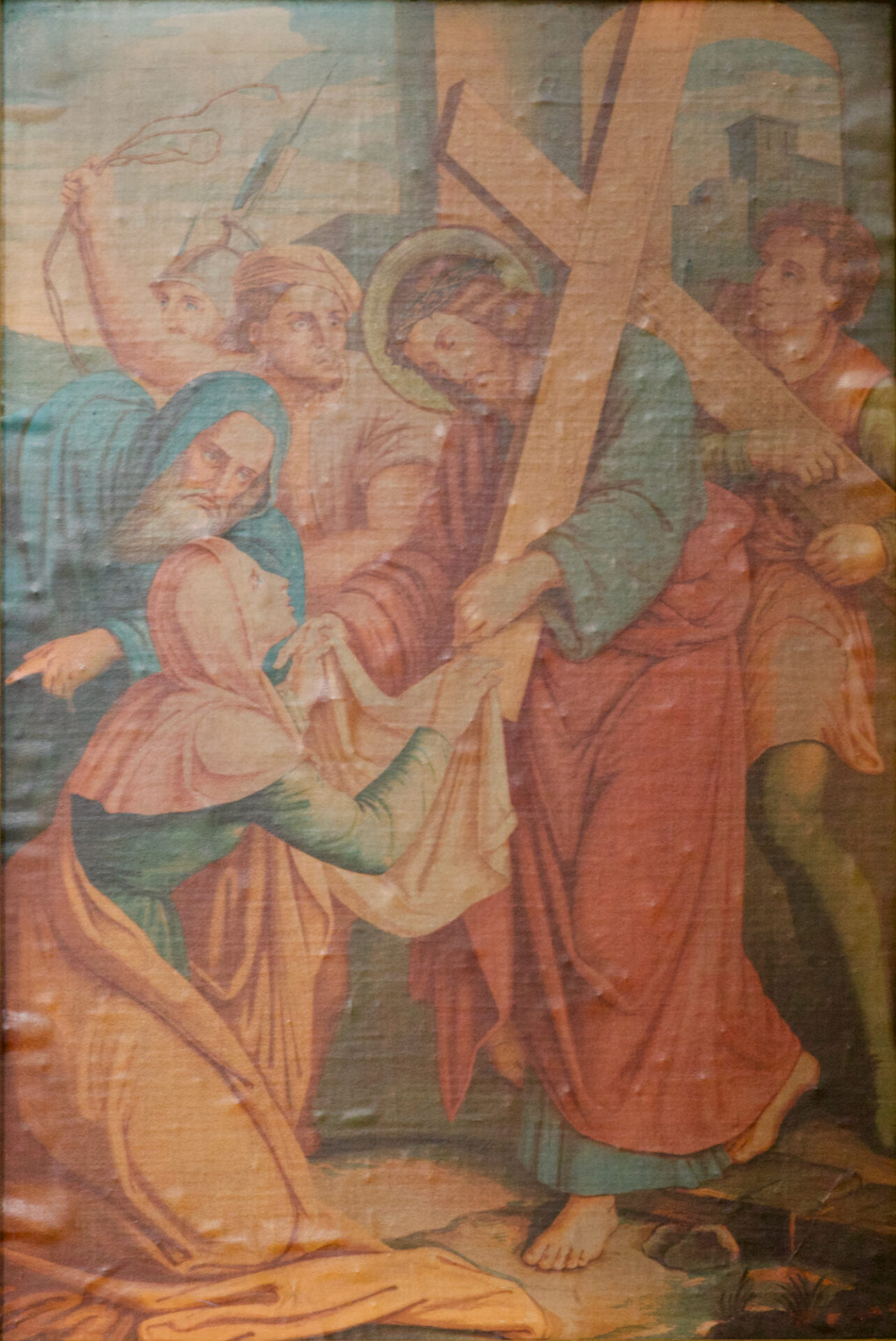

In den weiteren Kreuzwegstationen treten römische Soldaten nur noch vereinzelt auf – meist am Bildrand oder im Hintergrund. Stattdessen dominieren Figuren, die entweder neutral oder als jüdisch gekennzeichnet sind, oft durch Kleidung oder Kopfbedeckungen. Die Handlung scheint zunehmend durch jüdisch zu lesende Akteure bestimmt, darunter auch Personen, die als jüdische Autoritäten dargestellt sind. Diese ikonografische Erzählweise bekräftigt erneut den Gottesmordmythos und fördert die Vorstellung, das Judentum sei für den Tod Jesu verantwortlich.

Dieser Mythos hat keine biblische Grundlage. In Johannes 19,23 wird ausdrücklich erwähnt, dass römische Soldaten im Auftrag von Pilatus die Kreuzigung ausführten. Auch außerbiblische Quellen bestätigen, dass allein die Römer die rechtliche Autorität zur Vollstreckung der Todesstrafe besaßen.2 Dennoch verbreiteten frühchristliche Theologen wie Prudentius, Hilarius von Poitiers oder Ambrosius von Mailand die Vorstellung vom „Gottesmord“ durch Juden und nutzten sie zur religiösen Abgrenzung und Diskreditierung des Judentums.3

Diese Anschuldigung prägte das christliche Judenbild über Jahrhunderte hinweg und wurde zu einem zentralen Element kirchlich legitimierter Judenfeindschaft. Der Gottesmordmythos entwickelte sich über die Theologie hinaus zu einem gesellschaftlichen Instrument der Ausgrenzung und Verfolgung. Die Vorstellung von den „Gottesmördern“ wurde Bestandteil der Volksfrömmigkeit und setzte sich als kulturelles Erbe über Generationen fort.4 In der Geschichte diente diese Erzählung immer wieder zur Rechtfertigung antisemitischer Diskriminierung – bis hin zur Shoah.

Die Kreuzwegbilder in der Kirche St. Antonius sind daher nicht nur Ausdruck religiöser Kunst, sondern ebenso ein Spiegel tiefer judenfeindlicher Narrative, die sich über Jahrhunderte in der christlichen Ikonografie und Kultur verfestigt haben. Wenn diese Darstellungen weiterhin öffentlich gezeigt werden, bedarf es einer sorgfältigen, ortsgebundenen Einordnung und Kontextualisierung. Betrachter:innen müssen über die judenfeindlichen Elemente dieser Bilder informiert werden, um deren Wirkung zu verstehen.

Zugleich ist eine klare Distanzierung von der in diesen Darstellungen enthaltenen Bildsprache unerlässlich. Es muss deutlich gemacht werden, dass diese Stereotype und Botschaften nicht dem christlichen Glauben entsprechen. Die Kirche steht in der Verantwortung, sich aktiv von solchen Bildinhalten zu lösen und historische Zusammenhänge so aufzubereiten, dass Besucher:innen zu einer kritischen Auseinandersetzung befähigt werden. Die Kreuzwegbilder dürfen nicht lediglich als historische Kunstwerke betrachtet werden, sondern müssen auch in ihrer Wirkung erkannt und entsprechend problematisiert werden. Denn die Vorstellung einer kollektiven jüdischen Schuld an Jesu Tod sowie des jüdischen Wirkens im Hintergrund von Unheil ist bis heute ein wirkmächtiges Element antisemitischer Ideologie.

Der Beitrag “Die Gottesmordlegende: Grundlage für judenfeindliche Passionsdarstellungen über Jahrhunderte” in unserem Kontextbereich stellt die Ursprünge und Entwicklungen der Gottesmordlegende ausführlich dar.

Fußnoten

1 vgl. Matthäus 27,24

2 vgl. Theißen, Gerd / Merz, Annette (2011): Der Historische Jesus, Göttingen, S. 500

3 vgl. Isaac, Jules (1969): Genesis des Antisemitismus, Wien, S. 122

4 vgl. Rohrbacher, Stefan / Schmidt, Michael (1991): Judenbilder, Reinbek, S. 8