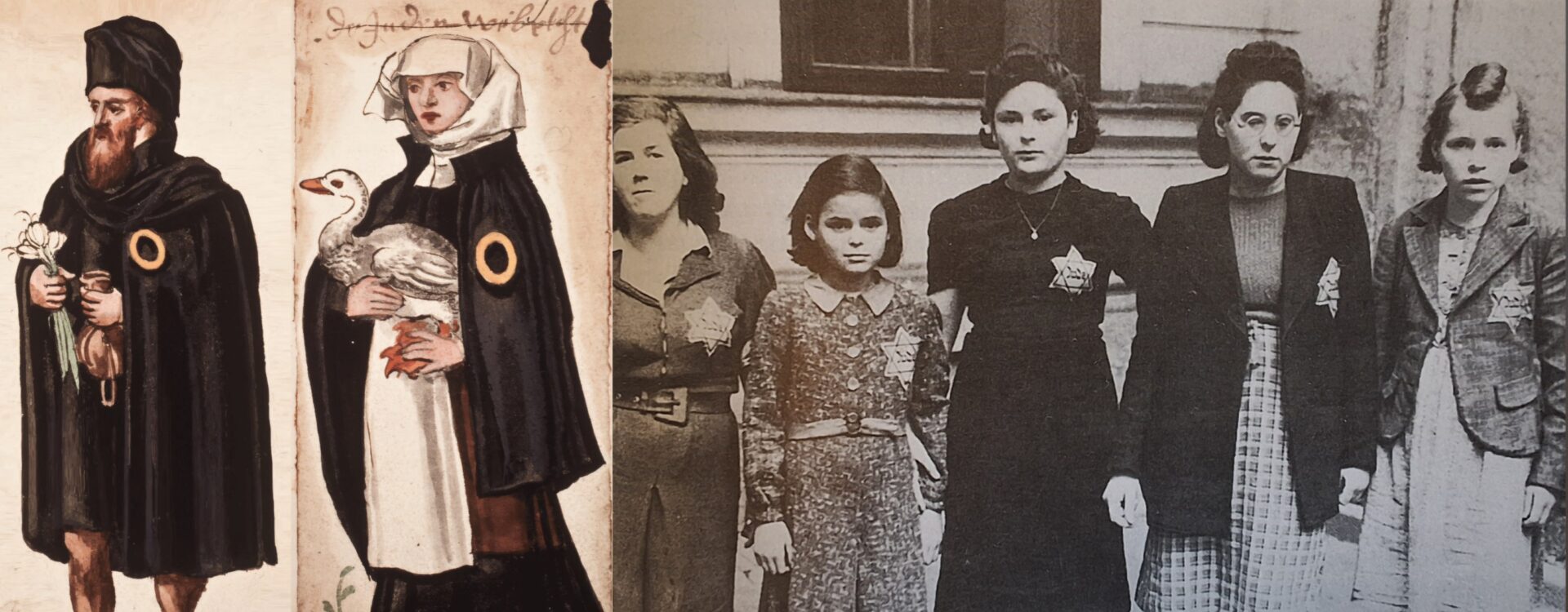

Diese Zeitleiste zur Entwicklung der Judenfeindschaft deckt nur einen winzigen Teil der gewaltsamen Realität des historischen Antijudaismus und Antisemitismus ab. Sie ist daher bei weitem nicht vollständig. Sie gibt lediglich eigene Hinweise auf die lange, verzweigte und globale Geschichte und Gegenwart antijüdischer Gewalt.

Die Zeitleiste, entstanden im Rahmen eines Praktikums im Studiengang Soziale Arbeit, endete zunächst mit dem Niederschlagung des Nationalsozialismus und der Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungslager 1945. Im April 2025 wurde die Zeitleiste umfassend überarbeitet und erweitert.

Zwar symbolisiert der genozidale Angriff der Hamas und anderer palästinensischer Terrororganisationen am 7. Oktober 2023 eine neue Qualität des Antisemitismus. Nichtsdestotrotz wird diese antisemitische Radikalisierung und andere jüngere Entwicklungen des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts hier nicht dokumentiert.

Da es sich bei spuren-sichtbar-machen um ein Projekt handelt, das die antijüdische Prägung christlicher Bildsprache im Fokus hat und das Nachleben des Antijudaismus durch Darstellungen in und an überwiegend kirchlichen Gebäuden dokumentiert, wurden nach 1945 lediglich einige Positionierungen seitens der katholischen und evangelischen Kirche hinzugefügt. Die jüngsten bisher dokumentierten Spuren sind auf die Jahre 1962 und 1963 datiert. Vor diesem Hintergrund endet die Zeitleiste im Jahr 1965.

Wie der 7. Oktober 2023 deutlich gezeigt hat, ist Antisemitismus kein Phänomen der Vergangenheit. Sollten Sie sich daher für eine Dokumentation aktueller Entwicklungen des Antisemitismus in Deutschland interessieren oder Ihnen selbst antisemitische Vorfälle bekannt sein, wenden Sie sich bitte an die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS). Der Bundesverband sowie die zahlreichen Landesverbände dokumentieren, erforschen und publizieren zu aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus.

„Entwicklung der Judenfeindschaft bis 1965“ weiterlesen