Beschreibung

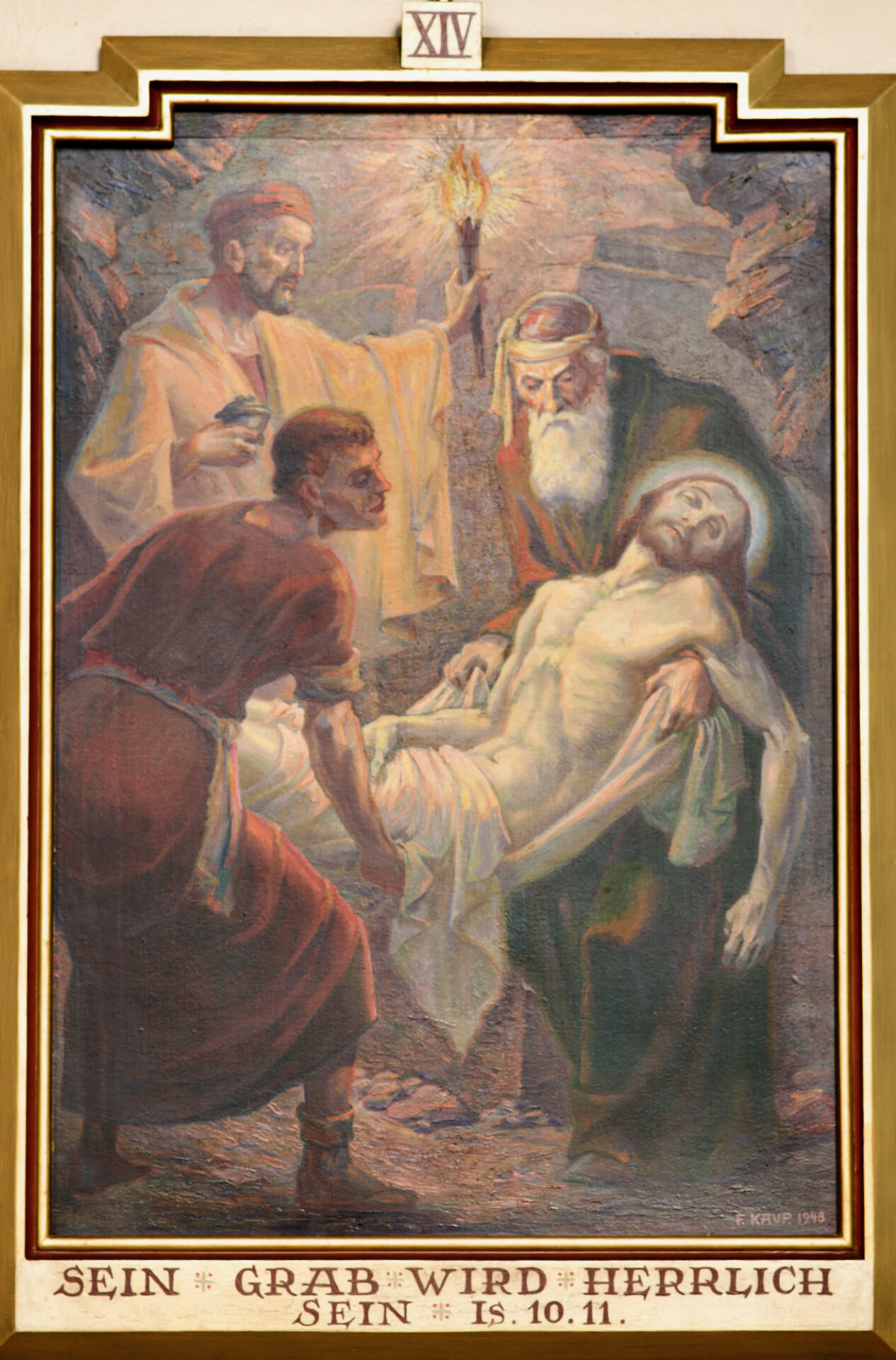

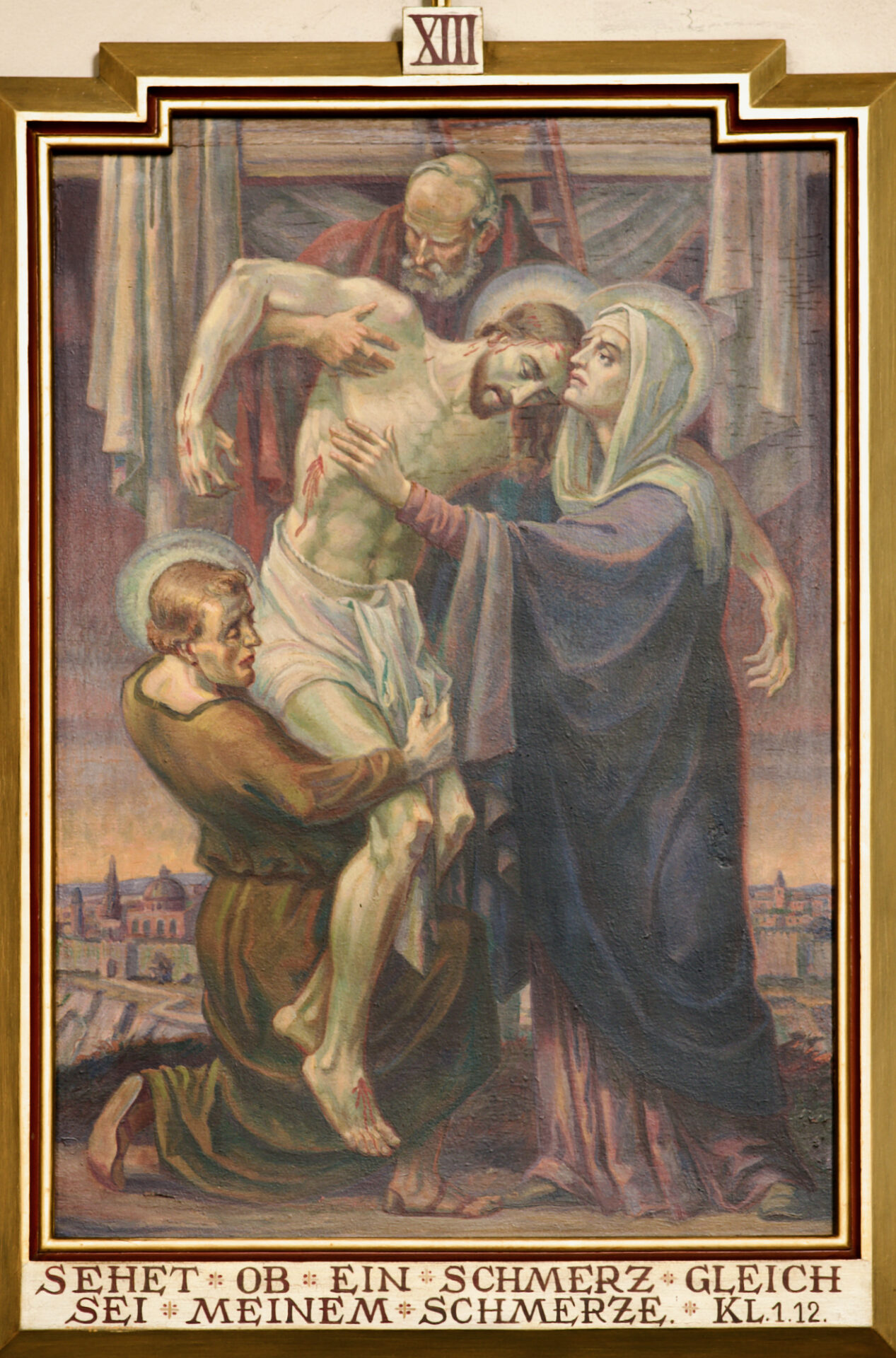

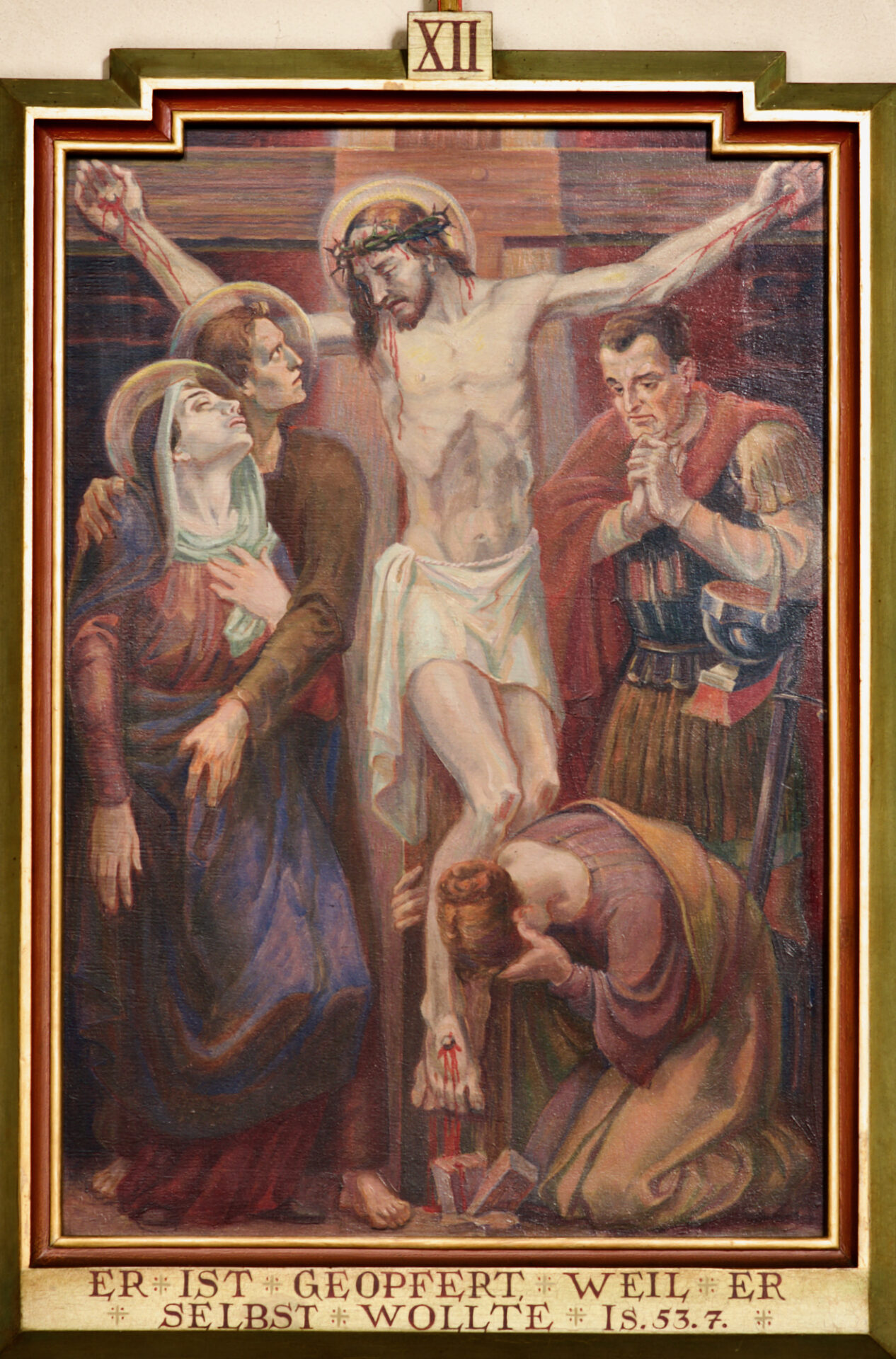

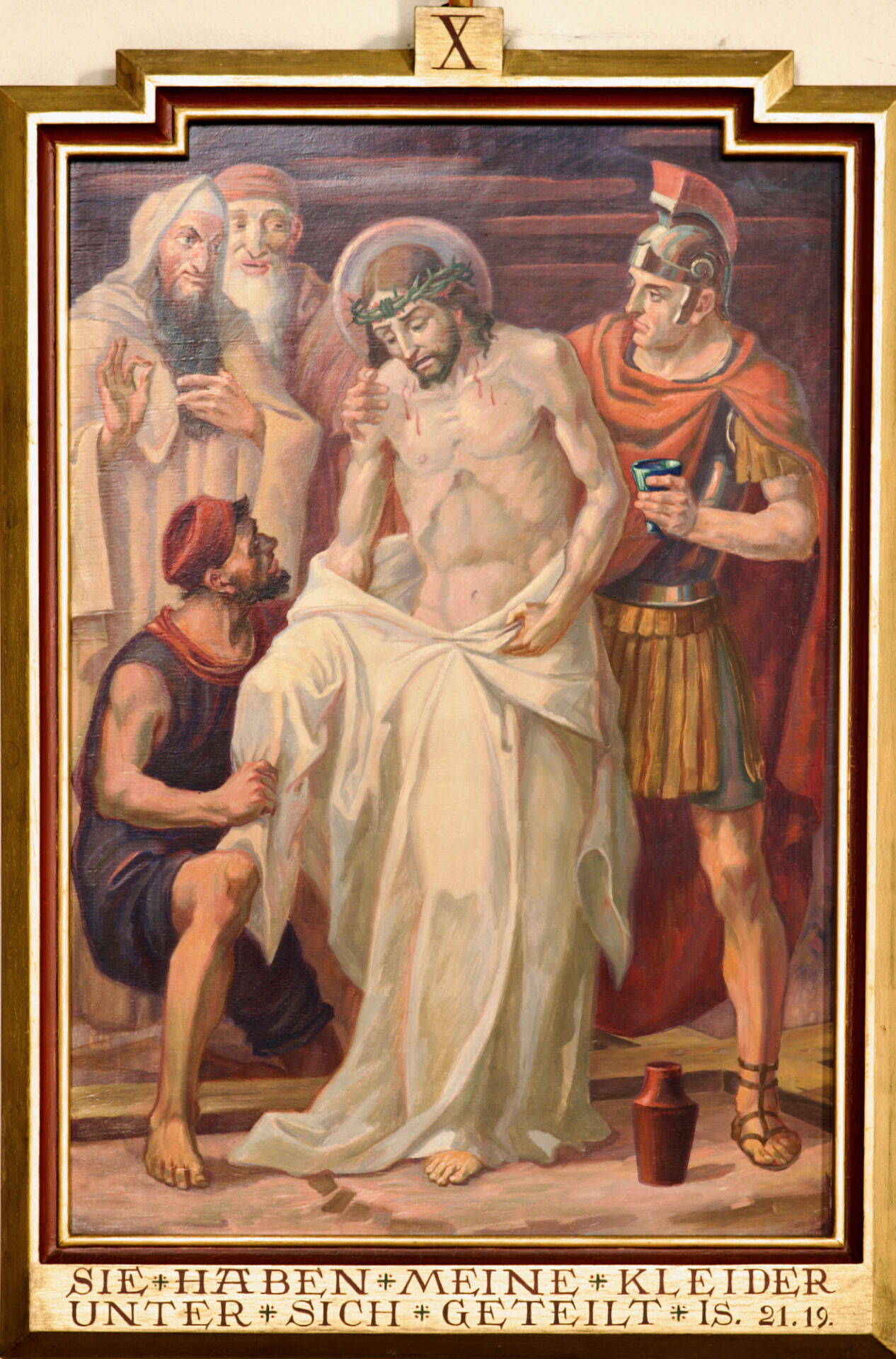

Die Kreuzwegbilder von Franz Kaup (1883-1965) in der römisch-katholischen Kirche St. Laurentius in Brilon (Rösenbeck) enthalten sowohl antisemitische als auch rassistische Darstellungen, die tief in problematischen Bildtraditionen des 19. und 20. Jahrhunderts verwurzelt sind. Insbesondere die Stereotypisierung jüdischer Figuren sowie die kolonial geprägte Darstellung einer Schwarzen Person offenbaren, wie visuelle Kunst zur Verfestigung diskriminierender Narrative beiträgt. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Werken ist notwendig, um die darin transportierten Vorurteile und deren Auswirkungen bis in die Gegenwart zu verstehen.

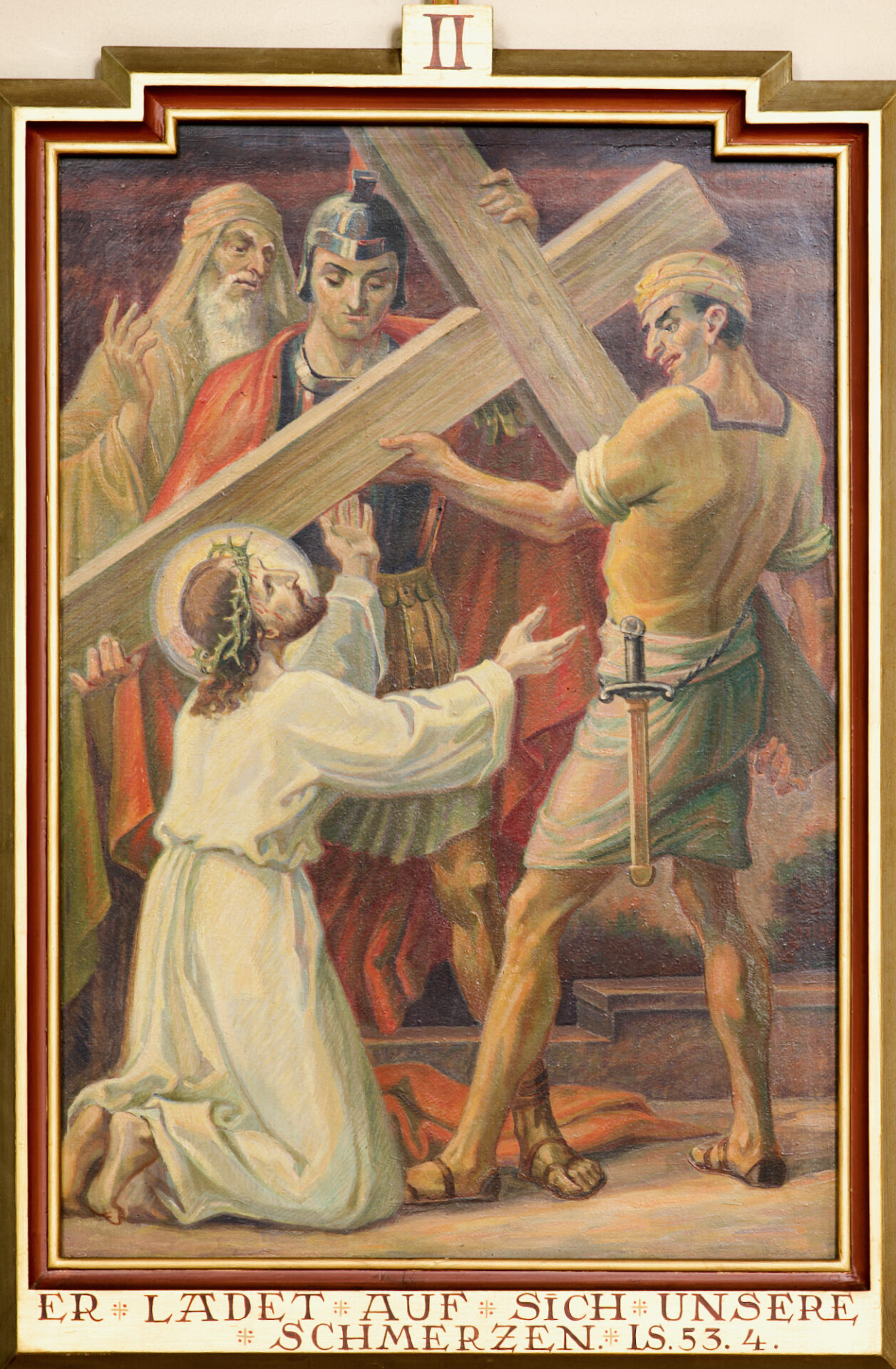

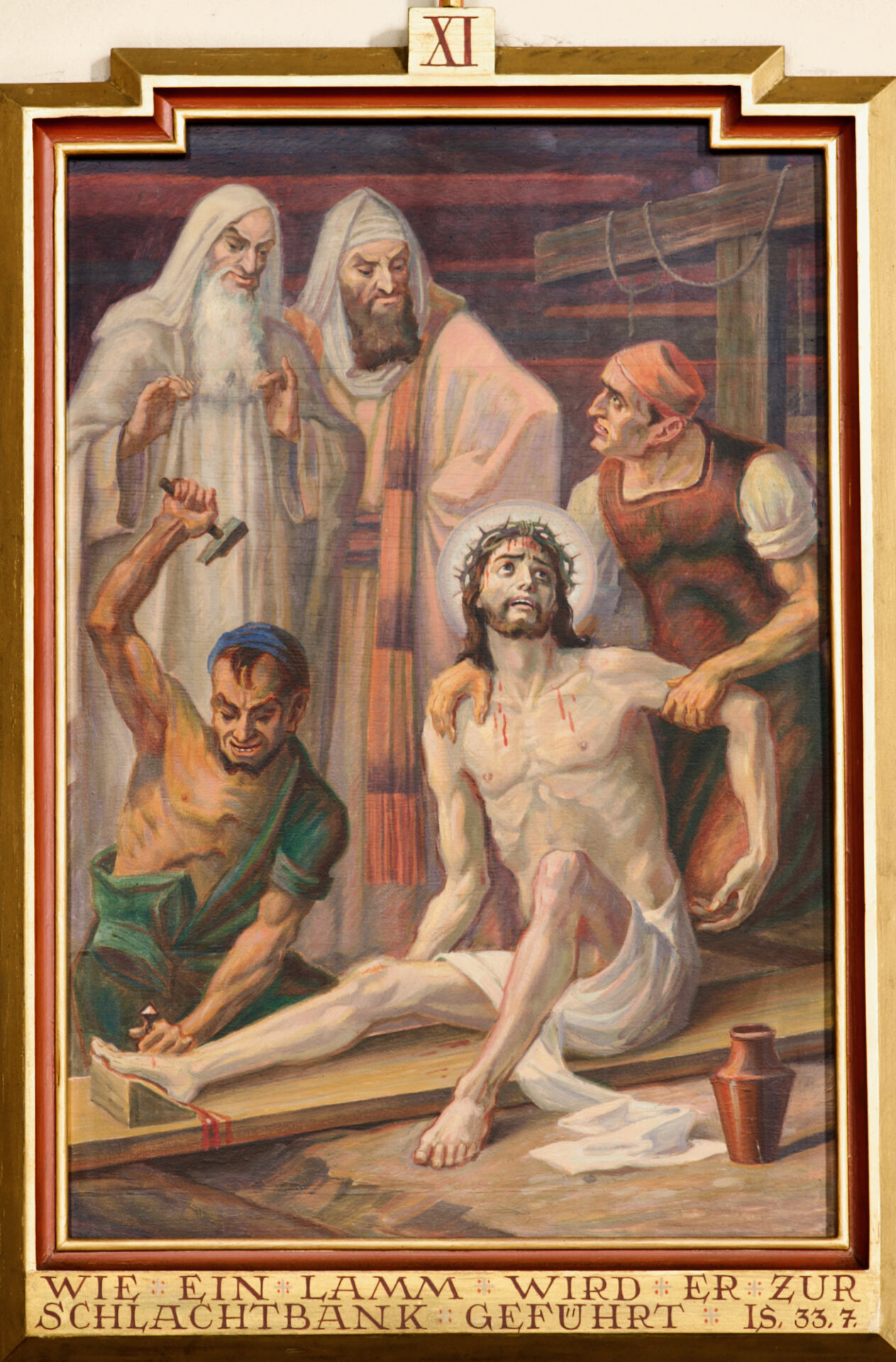

Auf den Bildern der Stationen 2, 6, 7, 9, 10 und 11 sind Figuren dargestellt, die als jüdisch gelesen werden müssen. Dabei greift der Urheber auf vermeintliche physiognomische Merkmale zurück, die seit dem späten 18. Jahrhundert zur rassistischen Abgrenzung von Jüdinnen und Juden genutzt wurden. Dazu zählen unter anderem gebogene Nasen, ein geringer Augenabstand und markante Gesichtszüge.1

Dies geht einher mit rassistischen Unterstellungen gegenüber Jüdinnen und Juden wie Hinterlistigkeit, Verschlagenheit, Triebhaftigkeit, Unbelehrbarkeit und dem vermeintlichen Wirken im Verborgenen. Solche Merkmale sind bis heute im zeitgenössischen Antisemitismus präsent und werden besonders deutlich, wenn sie im direkten Vergleich zu tatsächlich oder vermeintlich nicht-jüdischen Protagonisten auf den Kreuzwegbildern dargestellt werden. Besonders auffällig ist dabei, dass auch die Person, die auf der Kreuzwegstation 11 die Kreuzannagelung durchführt, genau diese Merkmale trägt. Eine weitere in dieser Szene aktive Person schaut zu als jüdisch markierten Würdenträgern im Hintergrund und es wirkt, als würde sie von diesen Anweisungen erhalten. Römer sind in dieser Szene nicht zu sehen. Ganz offensichtlich wird auf den Bildern also der Mythos des Gottesmordes durch „die Juden“ reproduziert. Laut Johannes 19,23 waren es jedoch eindeutig römische Soldaten, die auf Anweisung des römischen Stadthalters Pontius Pilatus die Kreuzigung Jesu vollzogen. Auch außerbiblische Quellen bestätigen, dass allein die Römer das Recht hatten, die Todesstrafe zu verhängen.2 Für Jüdinnen:Juden galt die Kreuzigung dagegen als Zeichen des Verfluchtseins durch Gott.3

Die Darstellung der Schwarzen Person auf der Station 7 bedient sich rassifizierender Stereotype gegenüber Schwarzen und steht in der Tradition der vom Kolonialismus geprägten Abbildung von Menschen afrikanischer Herkunft. So entspricht die Person in ihrer Mimik dem weit verbreitenden Bild des „Wilden“ und „Ungezähmten“, mit dem verschiedene negative Verhaltensweisen und Mentalitäten in Verbindung gebracht werden. Diese werden als Gegensatz zu jenen der Europäer:innen konstruiert und dienen als Rechtfertigung für koloniale Herrschaft. Weitere gängige Stereotype zur Markierung einer wertend gemeinten Andersartigkeit stellen die großen goldenen Ohrringe sowie die durch die Farbgebung hervorgehobenen Lippen dar. Aus postkolonialer und rassismuskritischer Sicht ist dies als problematisch zu bewerten, da die Abbildung „rassistisches Wissen“ der Betrachter:innen bestätigt oder formt und darüber die Diskriminierung nicht-weißer Menschen fördern kann.

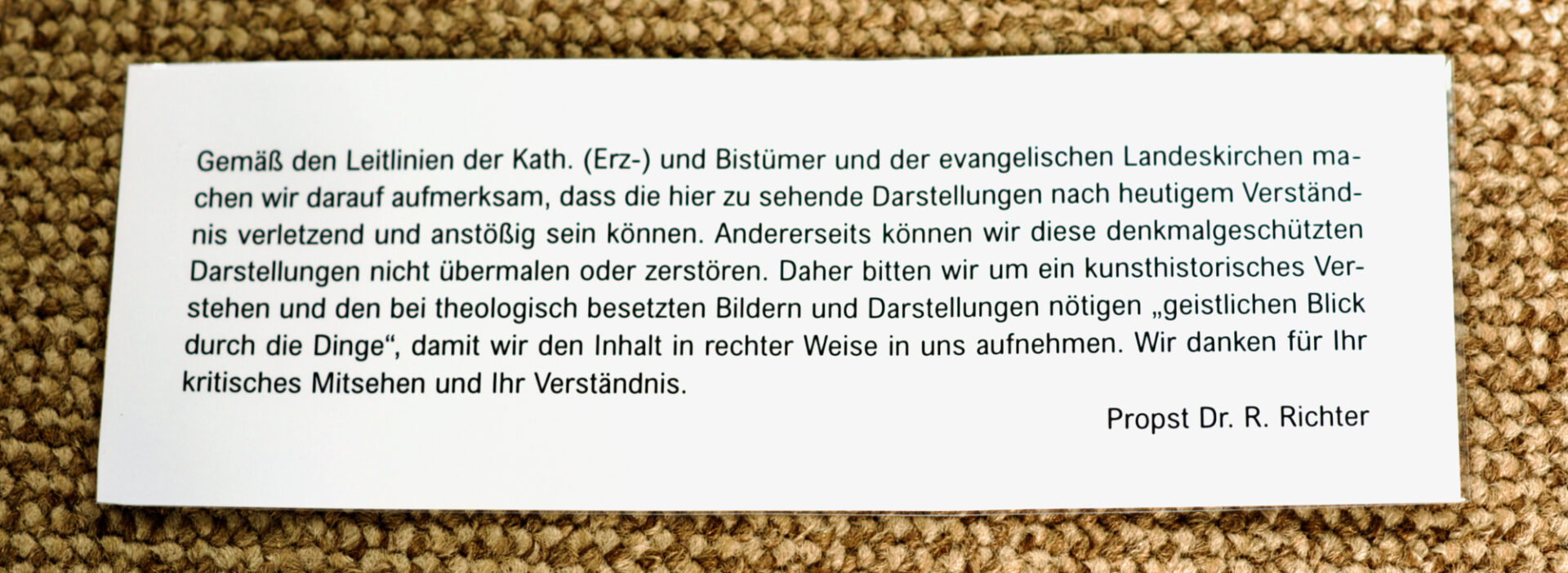

Bei der Besichtigung der Objekte vor Ort wurde uns ein Zettel gezeigt, der an noch nicht näher bestimmter Stelle in der Kirche ausgelegt oder aufgehängt werden soll. Darauf heißt es:

Aus antisemitismus- und rassismuskritischer Perspektive ist dies eine Farce. Diese Bilder „können” nicht anstößig und verletzend sein, sondern sie sind es für Personen, die jüdisch und/oder Schwarz sind.

Es forderte auch niemand die Zerstörung oder Übermalung dieser Werke. Allerdings ließen sich die in Rösenbeck befindlichen Darstellung ohne jegliche Zerstörung abhängen und durch andere ersetzen. Dabei ist unerheblich, ob sie tatsächlich, so wie in dem Text nahegelegt, denkmalgeschützt sind oder nicht. An keiner Stelle kommt es auf diesem Zettel zu einer auch nur ansatzweise ausreichenden Kontextualisierung der Objekte. Es wird nicht benannt, was an den Objekten antisemitisch und rassistisch ist. Auch wird an keiner Stelle für die Gleichwertigkeit von allen Menschen Stellung bezogen. Vielmehr wird um einen „geistlichen Blick durch die Dinge“ gebeten, um „den Inhalt in rechter Weise“ aufzunehmen. Hier werden die von den römisch-katholischen (Erz-)Bistümern und den evangelischen Landeskirchen herausgegebenen Leitlinien4 nicht einmal pro forma erfüllt. Auch die Art der Zettel kann als Hinweis darauf verstanden werden, welchen Stellenwert der Verfasser der Aufarbeitung judenfeindlicher und rassistischer Objekte in Kirchen beimisst.

Fußnoten

1 vgl. Schäfer, Julia (14.9.2004): Der antisemitische Stereotyp, Über die Tradition des visuellen „Judenbildes“ in der deutschsprachigen Propaganda, in: Zukunft braucht Erinnerung, in: https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/der-antisemitische-stereotyp/, Stand: 25.3.2025

2 vgl. Theißen, Gerd / Merz, Annette (2011): Der Historische Jesus, Göttingen, Seite 500

3 vgl. Dtn 21,23; Gal 3,13

4 vgl. Katholische (Erz-)Bistümer und evangelische Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen (Hg.) (32025): …und jetzt? Leitlinien zum Umgang mit antijüdischen Bildwerken in und an Kirchenräumen, Düsseldorf, in: https://www.erzbistum-paderborn.de/wp-content/uploads/sites/6/2025/03/Leitlinie_AJBIK_2025.pdf, Stand: 2.4.2025